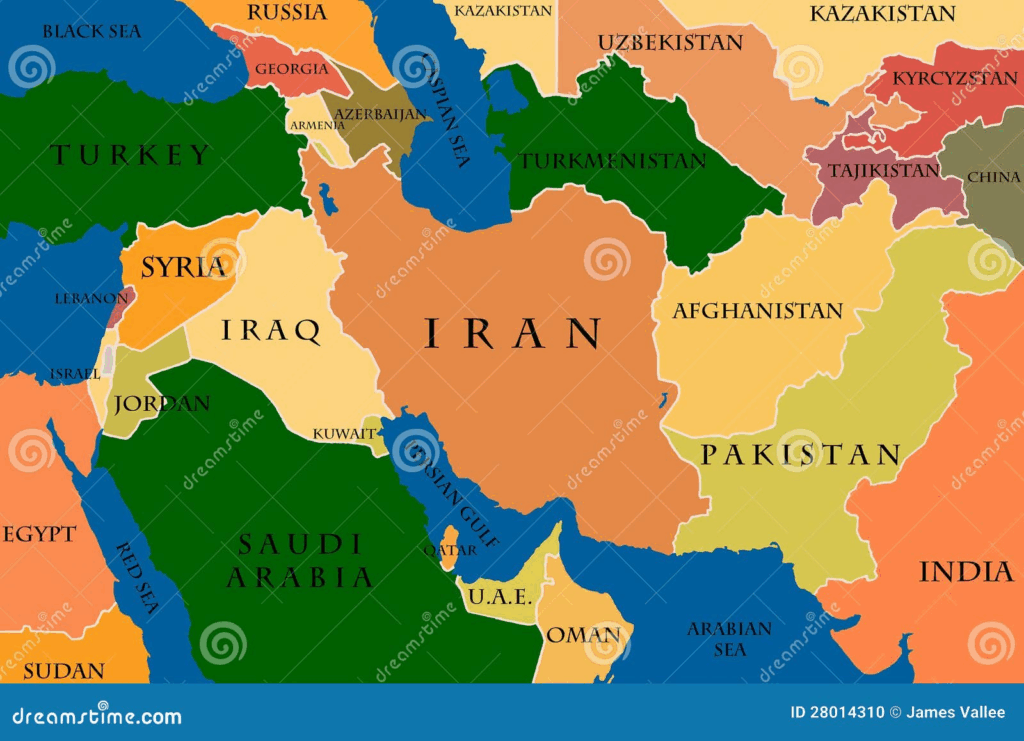

Le Moyen-Orient est souvent perçu comme un carrefour historique de cultures, de religions et de conflits. Aujourd’hui, la région se retrouve à un tournant crucial avec le nouveau plan de paix proposé par les États-Unis. D’après le président américain, ce plan pourrait offrir une solution au conflit israélo-palestinien et ouvrir la voie à un État palestinien reconnu. Cependant, l’héritage des résolutions de l’ONU dans cette dynamique soulève des questions sur leur efficacité et résonne avec le scepticisme ambiant. Les investissements américains au Moyen-Orient pourraient également jouer un rôle décisif dans la réalisation ou l’échec de ce projet ambitieux.

L’Orient moyen, souvent décrit comme une mosaïque complexe de tensions géopolitiques et de perspectives culturelles, est actuellement le théâtre de discussions internationales vitales. Récemment, le vote du Conseil de sécurité a mis en lumière le potentiel d’un nouvel accord de paix capable de résoudre le conflit israélo-palestinien. En encourageant des initiatives pour établir un État palestinien, particulièrement sous l’égide de la communauté internationale, les acteurs du Moyen-Orient pourraient redéfinir les contours de leur avenir. Les efforts déployés par les États-Unis, en particulier dans le cadre de leurs investissements stratégiques, soulignent l’importance de la collaboration pour surmonter les défis historiques. La quête d’une société pacifiée et stable dans cette région continue d’être d’une actualité brûlante.

Plan de paix au Moyen-Orient : entre espoir et scepticisme

Le récent plan de paix proposé par les États-Unis a suscité des réactions variées à travers le monde. Alors que certains voient en lui une chance historique de mettre fin au conflit israélo-palestinien, d’autres sont plus réservés. Les promesses d’un ‘âge d’or pour le Moyen-Orient’ évoquées par Donald Trump semblent éloignées des réalités du terrain. En effet, l’histoire tumultueuse de cette région complique dangereusement toute initiative de paix, et les doutes persistent sur la capacité réelle de ce plan à apporter des changements durables.

Dans ce contexte, la résolution de l’ONU accompagnant le plan de paix apparaît comme un élément clé. Les déclarations de soutien des États arabes, conditionnées par la création d’un État palestinien, montrent que le chemin vers la paix est non seulement politique mais aussi économique. La nécessité d’investissements américains au Moyen-Orient pourrait renforcer cette dynamique, mais ne saurait à elle seule résoudre des décennies de conflit. L’engagement des puissances régionales est primordial pour garantir la viabilité d’une paix juste et équitable.

Conflit israélo-palestinien : le défi des États-Unis

Le conflit israélo-palestinien demeure l’un des défis les plus complexes auxquels fait face la diplomatie américaine. Alors que le président Trump soutient son plan de paix, les critiques évoquent un manque de compréhension des véritables enjeux. Les tensions persistantes en Cisjordanie et les différentes factions au sein des Palestiniens compliquent sérieusement l’implémentation d’une solution durable. L’absence d’une réelle cohésion politique du côté palestinien pourrait saper ces efforts.

De plus, la réaction sceptique du gouvernement de Benjamin Netanyahu souligne les obstacles majeurs à une résolution. La mention de la Cisjordanie est absente des discussions, ce qui empêche de voir un avenir viable pour l’État palestinien. Les incidents de violence entre colons israéliens et la population arabe exacerbent encore plus la situation. Ce climat nécessite une approche bien plus nuancée et impliquant toutes les parties prenantes pour espérer une issue favorable.

Rôle stratégique des États-Unis dans le Moyen-Orient

Les États-Unis jouent un rôle central dans la dynamique politique et militaire du Moyen-Orient. Leur investissement dans la région se traduit non seulement par un soutien militaire à Israël, mais également par des initiatives économiques et diplomatiques visant à établir un équilibre entre les différents acteurs. Ce rôle stratégique est mis en lumière par le fait que de nombreuses résolutions de l’ONU sur le Moyen-Orient, bien que non directement efficaces, sont souvent influencées par la politique américaine.

Pour que cette influence soit positive, il est impératif que les États-Unis adoptent une position équilibrée. L’histoire a montré que des solutions imposées de l’extérieur ne tiennent pas compte des réalités locales, ce qui mène souvent à des échecs retentissants. Le défi consiste à convaincre les puissances régionales et les principaux acteurs du conflit que des intérêts communs peuvent être trouvés. L’avenir de la paix dans la région dépendra de cette capacité à établir la confiance.

L’impact des résolutions de l’ONU sur la paix au Moyen-Orient

Les résolutions de l’ONU ont longtemps été un instrument clé dans les discussions autour de la paix au Moyen-Orient. Cependant, leur mise en œuvre a souvent été entravée par des réalités politiques complexes et des intérêts divergents. Bien qu’elles puissent offrir un cadre légal pour la paix, leur impact réel sur le terrain est souvent limité, ce qui soulève des questions sur leur efficacité à long terme.

Malgré tout, la récente Résolution 2803 pourrait signaler un tournant potentiellement positif, suscitant des espoirs pour un dialogue constructif. Les lignes directrices établies par cette résolution incluent des mesures concrètes vers la reconnaissance d’un État palestinien, mais il appartient désormais aux acteurs de la région de concrétiser ces intentions par des actions concrètes. Cette dynamique pourrait agir comme catalyseur dans l’établissement durable de la paix.

Vers un État palestinien : rêves et réalités

La création d’un État palestinien est souvent perçue comme la clé d’une paix durable. Cependant, les obstacles politiques, militaires et socioculturels subsistent. La promesse d’un État aux côtés d’Israël s’accompagne de scepticismes légitimes quant à la volonté de certains responsables israéliens de reconnaître cette réalité. Les colonies en Cisjordanie continuent d’éroder cette possibilité, rendant la perspective d’un État palestinien de plus en plus illusoire.

D’un autre côté, la voie vers l’auto-détermination des Palestiniens pourrait être relancée par des initiatives internationales, telles que le plan de paix américain. Cependant, la méfiance entre les parties demeure difficile à surmonter. En effet, tant qu’il existera des tensions entre Israël et les factions palestiniennes, la création d’un État palestinien restera une promesse incertaine, nécessitant un engagement dévoué de toutes les parties concernées.

Les enjeux économiques du plan de paix

Le plan de paix au Moyen-Orient ne peut être dissocié des enjeux économiques qui l’accompagnent. Le soutien financier des États-Unis pourrait jouer un rôle déterminant pour inciter les pays arabes à participer activement à la mise en œuvre du plan. Toutefois, il est essentiel que cet investissement soit perçu comme un soutien à un processus de paix réel, et non comme une tactique de coercition politique.

D’autre part, la relance économique de la région exige une vision à long terme qui considère les intérêts de toutes les parties. Le développement économique des territoires palestiniens est crucial pour la stabilité de la paix. Investir dans des projets locaux, soutenir les entreprises palestiniennes et faciliter le commerce pourraient contribuer à renforcer les liens entre Israël et la Palestine, ouvrant ainsi la voie à une coexistence pacifique et durable.

Les défis de la mise en œuvre du plan Trump

Bien que porté par des ambitions claires, le plan de paix proposé par Trump se heurte à une multitude de défis dans sa mise en œuvre. Les contradictions entre les déclarations et la réalité du terrain compliquent l’acceptation du plan par les différentes parties. La critique principale réside dans l’absence d’un véritable compromis sur des questions fondamentales telles que le statut de Jérusalem ou le droit au retour des réfugiés palestiniens.

De surcroît, le soutien des États-Unis ne suffit pas toujours à garantir l’adhésion des protagonistes locaux. Les acteurs régionaux doivent s’engager activement dans la mise en œuvre des propositions du plan. Sans un consensus général et une volonté politique collaborative, le risque de voir ce plan se heurter à une impasse demeure élevé.

L’unité arabe au défi du plan de paix.

Le soutien des États arabes est souvent perçu comme un facteur déterminant pour l’efficacité de tout plan de paix au Moyen-Orient. L’appel à soutenir la création d’un État palestinien est un signe encourageant, mais il doit également se traduire par des actions concrètes. Des initiatives de coopération régionale, accompagnées d’investissements économiques, pourraient créer un environnement favorable à la paix.

Cependant, l’unité des États arabes est mise à l’épreuve par des divergences internes. Les intérêts politiques et économiques des pays, parfois opposés, compliquent l’unification des voix. Pour que le processus de paix soit durable, il est impératif que les États arabes trouvent un terrain d’entente. Sans cela, le risque est grand que la promesse d’un avenir meilleur ne soit qu’un mirage.

Les implications de la politique américaine dans la région

La politique américaine semble avoir des répercussions profondes sur l’équilibre au Moyen-Orient. Le soutien inconditionnel d’Israël, couplé à des promesses aux Palestiniens, crée des tensions qui peuvent affecter la stabilité régionale. Les États-Unis doivent donc naviguer habilement entre ces différents intérêts pour éviter d’aggraver la situation.

Parallèlement, l’alliage des intervenants internationaux et régionaux au processus de paix pourrait aider à tempérer les effets de la politique américaine. En intégrant des perspectives locales et en prenant en compte les aspirations des Palestiniens, il y aura une meilleure chance d’atteindre une paix durable. Ainsi, le rôle des États-Unis pourrait évoluer vers celui d’un facilitateur de dialogue plutôt que d’un arbitrage imposé.

Foire Aux Questions

Qu’est-ce que le plan de paix au Moyen-Orient proposé par Donald Trump ?

Le plan de paix au Moyen-Orient proposé par Donald Trump vise à établir un cessez-le-feu entre Israël et Gaza, et à créer un État palestinien aux côtés d’Israël. Il a été approuvé par le Conseil de sécurité de l’ONU, lui conférant une légitimité internationale.

Comment le conflit israélo-palestinien influence-t-il la stabilité au Moyen-Orient ?

Le conflit israélo-palestinien est une des sources majeures d’instabilité au Moyen-Orient. Les tensions entre Israël et la Palestine, notamment au sujet des frontières et de l’autodétermination, affectent les relations entre les États arabes et Israël, ainsi que la dynamique politique de la région.

Quels sont les enjeux de la création d’un État palestinien au Moyen-Orient ?

La création d’un État palestinien est un enjeu central pour la paix au Moyen-Orient. Elle est vue comme essentielle pour résoudre le conflit israélo-palestinien et garantir les droits des Palestiniens, mais elle est rejetée par certains dirigeants israéliens, compliquant ainsi la mise en œuvre du plan de paix.

Quelle est l’importance du rôle des États-Unis dans le processus de paix au Moyen-Orient ?

Les États-Unis jouent un rôle clé dans le processus de paix au Moyen-Orient, grâce à leur influence politique et militaire. L’administration Trump a tenté de redéfinir les relations entre Israël et les pays arabes, tout en promouvant un plan de paix qui inclut des mesures pour la création de l’État palestinien.

Quel est l’impact des résolutions de l’ONU sur le plan de paix au Moyen-Orient ?

Les résolutions de l’ONU, comme la résolution 2803, visent à soutenir le processus de paix au Moyen-Orient. Toutefois, beaucoup d’entre elles n’ont pas eu d’impact tangible dans le passé, ce qui soulève des questions sur leur efficacité à résoudre le conflit israélo-palestinien.

Quelles sont les réactions des États arabes face au plan de paix au Moyen-Orient ?

Les États arabes affichent un soutien mitigé au plan de paix au Moyen-Orient, en raison de préoccupations concernant la viabilité de l’État palestinien et les conditions proposées par Israël. La perspective d’un État palestinien est essentielle pour leur approbation, mais des réserves existent toujours.

Comment le plan de paix au Moyen-Orient aborde-t-il la question de la Cisjordanie ?

Le plan de paix au Moyen-Orient mentionne la création d’un État palestinien sans faire référence à la Cisjordanie, ce qui soulève des préoccupations parmi les Palestiniens. La situation en Cisjordanie, occupée par Israël, reste un point de friction majeur dans les négociations de paix.

Quels rôles les investissements américains jouent-ils au Moyen-Orient ?

Les investissements américains au Moyen-Orient visent à renforcer les relations économiques et politiques dans la région. En soutenant des projets de développement et en participant aux négociations de paix, ces investissements peuvent potentiellement favoriser la stabilité, bien que leur efficacité soit souvent remise en question.

| Point clé | Description |

|---|---|

| Vote du Conseil de sécurité de l’ONU | Le vote a été décrit par Trump comme le début d’un “âge d’or pour le Moyen-Orient.” |

| Rôle des États-Unis | Les États-Unis jouent un rôle central dans la région, avec une présence militaire et économique unique. Trump souhaite maintenir cette influence. |

| Cessez-le-feu à Gaza | La première phase du plan de paix a réussi à obtenir un cessez-le-feu, contrairement à Biden. |

| Phase II du Plan de paix | Obtenue sous l’égide de l’ONU, la phase II vise la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël. |

| Réaction d’Israël | Le gouvernement Netanyahu refuse l’idée d’un État palestinien, ne mentionnant pas la Cisjordanie dans ses projets. |

Résumé

Le Moyen-Orient, au cœur de tensions historiques et politiques, se trouve à un tournant crucial avec les récents développements du plan de paix proposé par Donald Trump. Bien que le vote de l’ONU ait suscité des promesses d’espoir, la réalité sur le terrain semble contredire ces attentes. Les tensions entre Israël et les Palestiniens, ainsi que la question de la Cisjordanie, demeurent des obstacles majeurs à la paix durable. Ainsi, il est essentiel de rester prudent face aux déclarations optimistes tant que des efforts concrets ne sont pas mis en œuvre pour garantir la coexistence pacifique des peuples de la région.